Pierre Boulle et l'Indochine

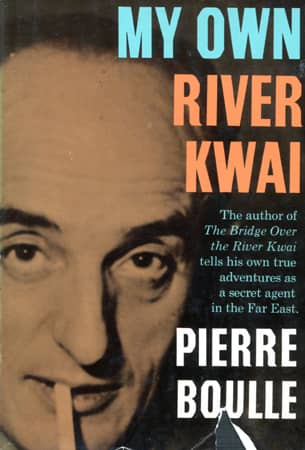

L’Association des Amis de l’œuvre de Pierre Boulle a publié en juillet dernier le premier numéro d’une nouvelle Revue, Les Cahiers Pierre Boulle, qui contenait une ébauche de son aventure indochinoise. Il s’agissait d’un texte intitulé Circuit fermé et qui avait déjà été publié dans La Revue des Deux Mondes en avril et mai 1953. Le texte relatait en particulier sa célèbre descente de la Rivière noire sur un radeau qui devait le conduire jusqu’à Hanoï par le Fleuve Rouge, avec l’ambition de convertir tous les pétainistes transis de notre colonie asiatique en gaullistes combattifs supposés bouter dehors les Samouraïs de l’Empire du Soleil levant. Il allait compléter et affiner son récit dans un livre paru en 1966, au titre un peu mystérieux, Aux Sources de la Rivière Kwaï (traduit tout de suite en anglais et publié, en 1967, par les Editions Vanguard, avec le titre de My own River Kwaï).

Et il allait revenir à ces souvenirs lors de plusieurs interviews sur France Inter recueillis par le journaliste Claude Villers en décembre 1979 et mises sous forme écrite par Françoise-Caroline et Jean Loriot dans plusieurs numéros de la Revue de l’Association, Pour l’amour de l’art, sous le titre amusant de La Malle aux Ondes.

La relation de cette aventure par Pierre Boulle m’intéresse pour trois raisons. C’est là que j’ai découvert, pour la première fois, qu’il était un véritable écrivain : c’est que la description de la descente folle, nocturne et solitaire, sur son radeau à travers les rapides de cette Rivière bien noire (la Nam Na) est effectivement un véritable morceau de bravoure littéraire (en plus du morceau de bravoure lui-même). Ensuite parce qu’on y découvre un aspect important de la personnalité de cet homme plutôt secret : sa folie, sa passion pour l’aventure, pour le sentiment de liberté que procure l’aventure, son côté boy-scout aussi, sa naïveté. Car, enfin, quelles étaient, objectivement ses chances de réussite ? Pratiquement nulles, mais il n’en avait cure. Et il était content d’y aller seul, se souvenant, peut-être, de ses journées solitaires à l’Ilon, au bord du Rhône, pêchant, chassant, de ses descentes de rivières et rapides en France même. Son neveu, le Général Jacques Ratié, en parle dans la préface aux Cahiers : « lorsque Pierre se retrouve seul dans la jungle, c’est le petit Pierre à l’âge de dix ans qui explore les petites îles sur le Rhône près du lieu de son enfance, l’Ilon, et qui chasse le lapin la nuit avec la petite carabine que lui a offerte son père. Il braconne ! ».

Enfin il y a l’aspect historique qui m’attire dans cette aventure. Comment se fait-il que les autorités administratives et militaires, en Indochine, aient été à ce point pétainistes ? Et surtout comment a-t-on pu traiter ceux qui étaient en faveur de la France libre avec une telle sévérité ! Dans les Cahiers on trouve un texte inédit intitulé L’Interrogatoire. Mais le plus dur on peut le lire dans le livre de Pierre Boulle. Lui-même dégradé, dépouillé de la nationalité française, condamné aux travaux forcés à vie. Et tout le reste, le camp, les mauvais traitements, le fugitif, le lieutenant Robert, dénoncé par un Colonel, le Docteur Béchoud, le grand malade, médecin lui-même, érudit et ancien Consul en Chine, extrait de l’hôpital, mourant (et qui allait mourir quelques mois plus tard) : j’en parle en détail dans ma note sur Pierre Boulle au tome 5 de mon Voyage autour de ma Bibliothèque.

Or il se trouve que j’ai un vieil ami né à Hanoï, dont les parents et les grands-parents des deux côtés étaient des coloniaux, son père même administrateur, et qu’il m’avait raconté un jour que lui, ses parents, sa sœur, son petit frère et deux cousins ont dû fuir les Japonais, peu de temps avant la fin de la guerre, conduits par des membres du Viet Minh, traversant la jungle, en direction d’un aéroport de fortune installé par les Américains près de la frontière chinoise. Je savais aussi qu’il avait entrepris une vaste étude de la généalogie et de l’histoire de sa famille et que, peut-être sous l’influence de son père, il était plutôt critique à l’encontre de la politique de de Gaulle en Indochine. Je lui ai alors demandé de me procurer non seulement le texte de son étude mais aussi tous les livres de sa bibliothèque relatifs à l’histoire de cette période difficile.

J’étais d’autant plus incité à me pencher sur cette histoire que Le Monde avait longuement parlé au début de cette année du coup de force japonais du 9 mars 1945 et des nombreuses victimes longtemps oubliées par la République (voir Le Monde du 12 mars 2016 : Déportés et oubliés, par Marie-Béatrice Baudet). A cette époque, rappelle la journaliste, il y avait encore 40000 Français en Indochine, dont 18000 militaires. « En moins de 48 heures, 2650 soldats français y perdront la vie, tués au combat ou massacrés – décapités au sabre, enterrés vivants, achevés à la baïonnette. Des femmes seront violées devant leur mari avant d’être assassinées. Les survivants deviennent des captifs. Dans la population civile 22000 personnes sont placées en résidence surveillée. Environ 10000 militaires, fonctionnaires et policiers connaissent l’emprisonnement impitoyable des camps disciplinaires. Près de 6000 autres, dont 900 civils, soupçonnés d’avoir résisté et comploté contre le Japon, sont envoyés en déportation, livrés à la merci de la Kempetai, l’élite de la police militaire, plus connue sous le nom de la Gestapo jap… », écrit-elle.

Les « pétainistes » de l’Indochine accuseront plus tard de Gaulle d’avoir provoqué cette tragédie parce qu’il voulait à tout prix « faire couler le sang » pour assurer l’emprise future de la France sur sa colonie, que Roosevelt voulait lui enlever. Alors les radios de la France libre vociféraient contre la collaboration pétainiste et appelaient à résister et à attaquer les Japonais. Des chefs secrets étaient nommés, des armes et autres matériels militaires étaient parachutés. Et c’est ainsi qu’une politique de compromis raisonnable avec les forces japonaises, disent les « pétainistes », a été mise en mal, rompant une trêve de 4 ans, pendant laquelle toute l’Indochine n’était pas occupée, les troupes japonaises ne faisant que stationner (et contrôlant au passage les transports vers la Chine). Le Général Sabattier écrit (Le Destin de l’Indochine, Plon, 1952) : « …jusqu’en mars 1945, le représentant de la France en Indochine n’a jamais cessé d’avoir en mains les attributs de la souveraineté que sont la perception de l’impôt, le commandement suprême des forces armées, l’exercice de la justice, l’administration des services publics (police, etc.)… ». Et, en plus, les transmissions intérieures et extérieures secrètes ont continué à fonctionner avec leurs codes secrets. Quant à l’amiral Decoux, il précise (dans A la barre de l’Indochine, Plon, 1949) : « …dans les accords franco-japonais il n’est jamais question d’occupation japonaise mais seulement de stationnement des troupes nippones. Un pays n’est pas occupé lorsqu’il garde une armée libre de ses mouvements (Forces de l’Indochine : 60000 hommes) (précisons : y compris les Indochinois), lorsque son gouvernement et tous les rouages administratifs fonctionnent librement partout et sans aucune entrave, lorsqu’enfin les services généraux et notamment ceux de police et de sûreté demeurent solidement tenus en mains par l’autorité souveraine en dehors de toute ingérence étrangère ». Il ajoute qu’aucun Français n’a jamais été maintenu en détention par les Japonais (jusqu’à ce moment fatidique du 9 mars 1945), que, plus tard, quand les avions américains ont commencé à bombarder certaines installations en Indochine, et aussi les navires japonais, aucun pilote américain prisonnier n’a été transmis aux Japonais et il confirme lui aussi que « nos forces ont continué à se mouvoir » librement, que « notre service de renseignements… est resté libre… et libres aussi… nos communications radio, garanties par le secret de nos codes ». Alors pourquoi ce brusque revirement des Japonais ? La faute à de Gaulle ? La chute de Pétain ? Quel intérêt stratégique pour les Japonais alors que les Philippines étaient tombées aux mains des alliés et que la guerre allait se déplacer beaucoup plus au nord et que c’était le Japon lui-même qui était maintenant en danger ?

Philippe Grandjean dans L’Indochine face au Japon, 1940-1945, au sous-titre significatif : Decoux – de Gaulle, un malentendu fatal, paru aux Editions L’Harmattan, en 2004, donne l’explication suivante due aux travaux de deux universitaires japonais sur les archives de Tokyo : la décision japonaise s’est faite en plusieurs étapes. Dès janvier 1944 on a évoqué la possibilité d’intervenir militairement, mais estimé que, pour le moment, il n’y avait pas de raison de le faire, le statu quo restant satisfaisant. Le 14 septembre 1944 on a étudié à nouveau la situation quelques jours après l’arrivée à Paris de de Gaulle et évoqué trois hypothèses : 1. maintien du statu quo si les Français s’y tiennent, 2. sinon, placement du pays sous administration militaire ou, selon gravité, 3. utilisation de la force armée. En décembre 1944 nouvelle étape : les Philippines sont tombées, on pense à la possibilité d’un débarquement américain en Indochine que les troupes françaises appuieraient et on remet la décision finale à janvier 1945. Le 17 janvier, après qu’une quarantaine de navires japonais ont été détruits le 12 du mois, manifestement sur indication précise du Renseignement français, on se met d’accord sur le principe d’un coup de force. Le 1er février on en dresse le plan. Le 26 février le Conseil suprême entérine le plan et le met en vigueur. Ce qui ressort clairement de tout ceci c’est que les Japonais ont été conduits à croire contre toute vraisemblance à un débarquement américain et un coup de poignard dans le dos des Français à la suite des parachutages, du bouillonnement imprudent de la résistance et de la précision du bombardement des navires japonais. Alors que Mac Arthur n’a pas pensé une seule minute à un tel débarquement et n’avait qu’une seule idée en tête : foncer aussi vite que possible vers le nord et le pays du Soleil levant. « Il suffit à un profane de regarder la carte du Pacifique », écrit Philippe Grandjean, « pour comprendre que, maître des Philippines au début de 1945, Mac Arthur n’a que faire de diversions vers l’Ouest… ». Mais le plus incroyable c’est que les Français y ont cru également, et espéré, en un tel débarquement. Et, plus incroyable encore : de Gaulle n’en savait rien lui-même et, lors d’une dernière entrevue avec Roosevelt à Washington leurs relations étaient tellement mauvaises qu’il n’a même pas jugé utile de lui poser la question…

Mais il faut revenir au début et comprendre comment ce curieux modus vivendi avec les Japonais a pu s’installer. Philippe Grandjean qui a fait ses études de droit à l’Université de Hanoï avec le futur général Giap et qui était officier (évadé d’un camp allemand), docteur en droit et avocat (avocat aux cours d’appel de Hanoï et Saïgon de 1941 à 1952), a passé la plus grande partie de la deuxième guerre mondiale en Indochine, de 1941 jusqu’à la fin. Il explique les choses très clairement (voir son livre déjà cité).

Le plus amusant de l’histoire c’est que c’est le général Catroux qui était Gouverneur de l’Indochine au moment de la débâcle française qui accepte le premier les exigences japonaises formulées le 19 juin 1940 concernant l’arrêt définitif de l’approvisionnement de Chang Kai Chek par la ligne de chemin de fer Haïphong-Kunming (dans le Yunnan) et le contrôle de cette mesure par les Japonais sur place. Je dis que c’est amusant parce que Catroux se fait tancer violemment par le nouveau gouvernement Pétain, puis révoquer et remplacer par Decoux, et que ce même Catroux passe alors à la France libre de de Gaulle. Avant cela il écrit à son Ministre : « quand on est battu, qu’on a peu d’avions et de DCA, pas de sous-marins, on s’efforce de garder son bien sans avoir à se battre et on négocie. C’est ce que j’ai fait ». Il faut d’ailleurs ajouter que les Japonais occupaient l’île de Hainan dans le golfe du Tonkin, qu’une partie de la flotte japonaise se tenait face aux côtes indochinoises et que les Anglais avaient déjà accepté de fermer l’approvisionnement chinois par la Birmanie (du moins à titre provisoire).

L’amiral Decoux est bien obligé de continuer la négociation avec la partie japonaise. Un accord est signé avec engagement de l’Empereur le 30 août 1940, accord qui spécifie que le Japon reconnaît la souveraineté française sur l’Indochine et respecte son intégrité territoriale ; la France reconnaît la « situation prééminente du Japon en Extrême-Orient » et accepte d’accorder des facilités militaires aux forces nippones au Tonkin « pour leur permettre le règlement de l’incident de Chine » ; les deux commandements militaires doivent conclure un accord sur les modalités d’application. Puis le Japon crée un certain nombre d’incidents, la situation s’aggrave, les Japonais lancent un ultimatum et finalement un nouvel accord est signé le 22 septembre 1940 qui accorde au Japon la mise à disposition de trois terrains d’aviation au Tonkin, le droit d’entretenir 6000 hommes de troupe au nord du Fleuve rouge, le transit éventuel de forces japonaises en direction du Yunnan (maximum 25000 hommes) et le transit, toujours éventuel, en sens inverse de la division japonaise du Kouang Si pour embarquement pour le Japon.

Un peu plus tard c’est le Siam qui attaque la France et c’est la guerre à laquelle participe encore Pierre Boulle dans sa partie terrestre. Mais c’est la marine française qui gagne cette fois-ci une bataille navale mémorable le 17 janvier 1941 près de l’îlot de Koh Chang dans le golfe de Siam où l’essentiel de la flotte thaïlandaise est détruite. Ce qui n’empêche que lors d’un accord signé à Tokyo le 9 mai 1941 la France est obligée sous la pression japonaise de céder des parties non négligeables du Laos (côté droit du Mékong) et même du Cambodge à la Thaïlande (la « situation prééminente du Japon » est clairement démontrée !).

Dernière étape des accords franco-japonais : cette fois-ci le Gouvernement japonais négocie directement avec Vichy et obtient de nouvelles concessions (conventions des 21 et 29 juillet 1941). Cette fois-ci la présence japonaise est alourdie, faculté de stationnement dans le sud de l’Indochine, possibilité accrue de transit, utilisation de secteurs portuaires et aéroportuaires, ainsi que des accords économiques et financiers. On y parle même d’un accord de défense commune de l’Indochine contre toute agression extérieure mais que Decoux rejette dès le 8 décembre 1941 et une nouvelle fois la veille du dramatique coup de force du 9 mars 1945. Par ailleurs le Japon renouvelle son engagement de respecter souveraineté française et intégrité territoriale (pourtant mise à mal dans l’accord avec la Thaïlande du 9 mai 1941).

Puis ce sont les événements extérieurs qui vont se précipiter. Déjà le 13 avril 1941 avait été signé le pacte de non-agression Japon-URSS (respecté par cette dernière jusqu’à la bombe d’Hiroshima !). Mais tout se déclenche en décembre. 7 décembre 1941 : Pearl Harbour. 8 décembre 1941 : offensive générale japonaise dans le Sud-Est asiatique et le Pacifique. Occupation des îles américaines (Gilbert, Guam). Hong-Kong tombe le jour de Noël 1941. Manille le 2 janvier 1942. L’ensemble des Philippines tombe malgré la résistance de Mac Arthur. Entre janvier et février c’est le Bornéo britannique et la plus grande partie des Indes néerlandaises qui sont occupés. Le 7 mars 1942 Les Japonais débarquent même en Nouvelle Guinée : frayeur des Australiens ! La Malaisie est conquise fin janvier 1942. Singapour, la citadelle du Lion, la fierté des Anglais, tombe le 15 février 1942. Raffles se retourne dans sa tombe et aimerait bien en sortir. Puis c’est au tour de la Birmanie. Les Anglais évacuent Rangoon le 7 mars 1942, à la fin du mois d’avril une grande partie du pays est occupé et la fameuse route de Birmanie qui aboutit au Yunnan est coupée le 29 avril 1942. Pierre Boulle a eu la chance (ou la malchance) de pouvoir la prendre juste avant (janvier-février 1942). Ah, j’oubliais : le Siam a été occupé le jour même où l’offensive générale a débuté : le 8 décembre 1941. Sans résistance. Pourtant voilà un pays qui n’avait jamais été occupé dans toute son histoire !

Conséquence pour l’Indochine : c’est le blocus le plus complet qui va durer jusqu’à la fin. L’Indochine est coupée du monde. Et, bien sûr, de la métropole. Mais les Français d’Indochine échappent à ce qui est le sort commun de tous les Européens de la région, civils et militaires, piégés dans l’effondrement général : les terribles camps d’internement japonais.

Arrivé à ce stade de mes lectures l’amateur que je suis, en histoire encore bien plus qu’en littérature, est bien obligé de constater que la politique suivie par les responsables politiques de l’Indochine ne pouvait guère être différente. On n’avait pas le choix et on a évité le pire. Alors, que leur reproche-t-on ? C’est Philippe Franchini dans : Les guerres d’Indochine, Pygmalion, 2008, qui, me semble-t-il, est le plus sévère pour l’amiral Decoux. Dur, rigide, dévoué à Pétain dont il applique la politique nationale hostile aux juifs et aux francs-maçons. Il lui reproche aussi la création au sein des fonctionnaires de la Légion des Combattants et des Volontaires de la Révolution nationale, plutôt fascisante. Il aurait même voulu reprendre la Nouvelle Calédonie gaulliste avec l’aide des Japonais (avec quelles troupes ?) mais, heureusement Vichy s’y serait opposé. Je trouve d’ailleurs que ce qui est arrivé à Pierre Boulle, la destitution de sa nationalité, est dans la droite ligne pétainiste : on vient de publier une grande étude sur le sujet des pertes de nationalité sous Vichy (Claire Zalc : Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Seuil, 2016) où l’on apprend que si les victimes principales étaient les étrangers qui avaient acquis la nationalité française et dont on ne voulait plus, surtout les juifs, au nombre d’au moins 15000, il y eut également environ 450 retraits de nationalité qui concernaient des citoyens ordinaires. Remarquez : Pierre Boulle n’est pas en mauvaise compagnie puisque dans le nombre il y avait le général de Gaulle et Pierre Mendès-France ! Philippe Grandjean est plus nuancé que Franchini. Il fallait bien qu’il exerce son autorité, dit-il, et ne pouvait accepter que les cadres de l’armée répondent aux sirènes gaullistes et fuient vers la Chine (risque d’hémorragie) et il cite Frédéric Turpin (Le Gaullisme et l’Indochine, 1940-1956, Septentrion, 2001) qui écrit : « Toutes les forces centrifuges à son autorité devaient être éliminées car susceptibles d’être exploitées par les Nippons contre la domination française ». Mais il faut bien constater, dit Grandjean, que Decoux en fait « une affaire personnelle, une atteinte à sa personne de responsable, à sa mission sacrée ». C’était peut-être aussi un homme blessé, dit-il, car à la radio gaulliste (ou anglaise) on ne cesse de le présenter comme un traître, un homme entièrement soumis aux Nippons. Mais Grandjean reconnaît que « dans une dizaine ou une vingtaine de circonstances, il dépassa ce que la situation eût exigé et exerça ou laissa s’exercer en matière d’exécution des peines, une véritable vindicte sur les Robert, les Labussière, sur Béchamp, (dont la maladie cardiaque, à l’origine de sa mort à l’hôpital Grall de Saigon ne put qu’en être aggravée) en leur faisant ou en laissant infliger des traitements rigoureux ». Les lieutenants Robert et Richard et le sergent de réserve d’aviation Labussière avaient tenté de franchir la frontière en direction de la Chine, alors que le Docteur Béchamp avait franchi la frontière en sens inverse comme Pierre Boulle. Le Docteur Béchamp avait été arrêté à Kouang Tché Wan. On connaît l’histoire de tous ces malheureux grâce au témoignage de Pierre Boulle (Aux Sources de la Rivière Kwaï) : le lieutenant Robert s’étant enfui du camp, puis dénoncé par un colonel, et le Docteur Béchamp ramené, en punition collective, de l’hôpital au camp (voir ma note sur Pierre Boulle, déjà citée au tome 5 de mon Voyage autour de ma Bibliothèque). Decoux considère les actes de ceux qui fuient vers la Chine comme des trahisons à l’égard du maintien de la souveraineté française mais est plus sévère encore à l’égard de ceux qui traversent la frontière en sens inverse pour créer un réseau de résistance. Les poursuites engagées vont de la désertion en temps de guerre à l’atteinte à la sûreté de l’Etat. D’après le professeur Turpin (ouvrage cité), dit Grandjean, il y aurait eu 14 condamnations criminelles entre 1940 et avril 1942, et d’autres de même nature, une quinzaine probablement, entre l’été 42 et l’été 44. Grandjean cherche à alléger quelque peu la responsabilité de Decoux dans certains traitements iniques. Il charge surtout l’intendant de police Arnoux, « dont la personnalité tranchait avec l’entourage marin de l’amiral », dit-il. Et puis il y a « les excès, voire les bassesses », surtout dans le sud, de certains membres de la Légion des Combattants mentionnés par Franchini (voir opus cité). Une association qui, d’après Grandjean, avait en principe un but simplement patriotique et était composée surtout d’anciens combattants. Mais Franchini avait aussi mentionné une histoire de « terrible répression dans le sud » alors que même Vichy aurait demandé la clémence. Le contre-amiral Romé est plus indulgent pour l’amiral, peut-être par solidarité marine, et plus sévère pour Catroux (il aurait cédé trop vite et il n’aurait rejoint le général de Gaulle que parce que Vichy ne lui offrait pas de poste satisfaisant après son éviction du poste de gouverneur) (voir Contre-amiral Romé : Les oubliés du bout du monde – Journal d’un marin d’Indochine de 1939 à 1946, Editions maritimes et d’outre-mer, 1983). Il n’empêche que le portrait qu’il fait de Decoux (froid, sec, pointilleux, terriblement conscient de sa dignité, respectueux du protocole) et les anecdotes qu’il cite font penser que l’amiral est un digne représentant de la « Royale », intelligent peut-être, mais aussi plutôt étroit d’esprit. Après son rapatriement il reste près de trois ans en prison, raconte Romé, « …sans être inculpé, malade, avant d’être l’objet d’un non-lieu, car on ne pourra absolument rien trouver à lui reprocher ». Il sera même réhabilité ultérieurement, ajoute Romé, et publiera sa propre vue de l’Histoire dès 1949 (A la barre de l’Indochine, ouvrage cité).

Le livre de Romé est intéressant à plusieurs titres. C’est d’abord l’histoire de la marine française en Indochine, la guerre contre le Siam, la victoire de Koh Chang, les questions que les marins se posent après l’armistice (faut-il rejoindre les Anglais, individuellement ou en groupe avec les bâtiments ? Les chefs s’y opposent fermement. Par obéissance ou pour la protection de l’Indochine ? Mers-el-Kébir règle la question : la cote des Anglais s’effondre, du moins auprès des marins), la protection, plus tard, des convois de ravitaillement entre Saigon et Haiphong, et la destruction de la plupart des navires par les sous-marins américains, la destruction finale par un bombardement américain en janvier 1945 du fameux croiseur Lamotte-Picquet, vainqueur de la bataille de Koh Chang, etc. Et puis il nous parle de la résistance et de l’ami de Pierre Boulle, de Langlade.

D’abord Romé nous apprend que la résistance existait, et ceci dès l’origine : c’était le réseau des planteurs. C’est en effet un planteur des Terres Rouges, Mario Bocquet, qui « avait organisé les liaisons avec les Anglo-Saxons par l’intermédiaire de Singapour d’abord, puis, à la suite des succès japonais… par le canal des services américains de Chine ». Le réseau comptait une quinzaine de dirigeants et une centaine d’agents dont environ 80 planteurs, dit Romé qui a bien connu Bocquet puisqu’ils étaient prisonniers ensemble des Japonais après le coup de force du 9 mars 1945 et que Bocquet qui était « recherché avec fureur par la Kampétai » a réussi à passer inaperçu sous l’identité d’un certain capitaine Baudelaire et l’aspect d’un « brave vieux capitaine vieilli dans le rang » ! Le réseau Bocquet se contentait de faire du renseignement qui aurait pu être efficace, dit Romé, « si les Américains avaient voulu tenir compte des tuyaux fournis ». Je crois d’ailleurs que dans le contexte indochinois c’est tout ce qu’un réseau de résistance pouvait faire car faire sauter des ponts et tirer sur des soldats japonais c’était tirer la moustache du tigre. Pour rien.

Romé nous parle aussi de l’autre résistance, celle que l’autorité gaulliste voulait instaurer après la chute de Pétain. Ce serait trop long pour en relater ici toutes les péripéties, la nomination (le 12 septembre 1944) du général Mordant, général à la retraite, ancien responsable général des forces armées en Indochine, au poste de « Délégué général du gouvernement en Indochine », nomination assez catastrophique, d’abord parce qu’elle est secrète donc plutôt ambigüe, puis à cause du personnage lui-même, falot et pusillanime, et qui se montrera à la fin totalement inefficace, la réaction de Decoux, évidemment pas content et qui, en principe ne peut plus rien décider, alors que la situation va devenir de plus en plus délicate, l’extension de ce nouveau réseau de résistance aux civils, d’où agitation (on est d’autant plus actif qu’on est de la dernière heure) et suivi attentif des Japonais.

Ici intervient celui qui était l’ami de Pierre Boulle, de Langlade, qui apparaît dans Aux sources de la rivière Kwaï où il l’avait accompagné jusqu’à la frontière de l’Indochine avant d’être appelé à de hautes fonctions à Londres. De Langlade, devenu Commandant, est parachuté en Indochine le 5 juillet 1944, nous apprend Grandjean (opus cité). Il avait pour mission de rencontrer aussi bien Mordant qui, à cette date est encore le général en chef en activité, ainsi que Decoux. Mais Mordant s’oppose à ce que Langlade rencontre Decoux. Parce qu’il lui porte une grande inimitié, dit Grandjean. Parce qu’il supporte mal son autorité, dit Romé. Et pour justifier le barrage, il va dépeindre Decoux « sous les couleurs les plus noires », ajoute Romé. « Langlade lui fait confiance et part sans rencontrer l’amiral ». Belle occasion perdue. Alors que dans ces circonstances un contact direct entre le gouvernement français et le Gouverneur général eût pu être « hautement utile », pense Romé. Et c’est probablement ce que pense aussi de Gaulle qui, lorsque Langlade lui dit (le 27 août) qu’il ne l’a pas vu, lui demande d’y retourner. Mais Langlade ne retourne en Indochine que bien plus tard, en novembre. Entre-temps Decoux a appris sa destitution par un sous-fifre. Pierre Boulle va d’ailleurs rencontrer Langlade juste avant sa libération. Qu’il raconte avec son humour habituel dans Aux sources de la rivière Kwaï. Car en 1944 l’atmosphère a changé en Indochine. Le retournement s’amorce. Et on commence à comprendre que l’avenir c’est les Gaullistes. Boulle, Robert et Labussière sont séparés des criminels ordinaires, traités de mieux en mieux, informés sur les opérations extérieures (même le Directeur de la prison qui avait mis Labussière aux fers, la fameuse « barre indochinoise », vient leur annoncer le débarquement), reçoivent plein de cadeaux et on commence à leur parler d’évasion (avec force clins d’œil). Finalement ce n’est qu’en octobre 1944 que l’on décide de les faire évader lors d’un transfert vers une prison au Laos. La relation de Boulle est hilarante au plus haut point : les clins d’œil des uns et des autres, les petits papiers, les quiproquos, les ratés aussi car finalement on les parque dans une villa au bord de la mer près de Vinh avec leurs gentils gendarmes, et puis on les oublie… Finalement on les redécouvre et on les amène à Hanoi et voilà que Boulle se trouve face à face avec de Langlade devenu délégué du Gouvernement provisoire en Extrême-Orient et qui vient d’avoir la veille (le 19 novembre d’après Grandjean) une entrevue avec le Gouverneur général pour lui dicter les ordres de la France libre, écrit Boulle avec jubilation. Sur ce Pierre Boulle est évacué sur Calcutta (où est implantée la Direction des opérations françaises pour l’Extrême-Orient) en passant par le Laos et Kun-Ming.

Pierre Boulle ne va pas vivre la fin de la guerre en Indochine. Qui est vraiment dramatique. D’abord le coup de force japonais lui-même, les pertes des forces armées (2119 militaires européens tués, d’après Romé, soit 20% des effectifs engagés), la cruauté incroyable de certaines unités japonaises (massacres des survivants au sabre ou à la mitrailleuse, tortures, massacres de civils aussi, et viols), l’inaction totale des Américains (arrêt total de toute intervention aérienne décidée au plus haut niveau : Roosevelt). Ensuite ses conséquences. Grandjean parle surtout de la mainmise immédiate du Viet Minh (favorisée d’abord par les Japonais, puis encouragée et accompagnée par les officiers américains. Si Roosevelt n’était pas mort la France n’aurait jamais pu revenir en Indochine, dit Romé). Romé, lui-même prisonnier, est surtout scandalisé par leur sort après la capitulation japonaise du 15 août (au sud, les Anglo-Saxons, arrivés le 22, libèrent immédiatement tous les prisonniers européens et américains, sauf les Français qui continuent à être gardés par les Japonais, le délégué nommé par le Gouvernement français pour le sud, Cédille, véritable imbécile, ne connaissant strictement rien à l’Indochine, met un mois à comprendre que le Viet Minh le berne et les militaires français ne sont finalement libérés que le 12 septembre, à l’arrivée du général anglais Gracey, pour aider les Anglais à combattre tous les fauteurs de trouble et, plus tard, à aider Leclerc à éliminer le Viet Minh dans le sud. Au nord la situation est bien pire, puisque Roosevelt a décidé que ce seraient les Chinois qui y désarmeront les Japonais, ils y viennent en maraudeurs et pilleurs, le Viet Minh prend le pouvoir, les officiers américains sont les amis des communistes Viets, le délégué français pour le nord, Sabattier, ne peut qu’y assister de loin et beaucoup de militaires restent prisonniers jusqu’au printemps 1946. Quant à Leclerc il est arrivé bien tard : le 5 octobre seulement). On sent aussi l’énorme tristesse, surtout de la part de ces soldats et marins qui n’ont cessé de se battre pour ce territoire français qu’était l’Indochine, d’être à ce point incompris, traités de Vichystes (on refuse qu’ils se rendent à bord de la première frégate arrivée à Saigon, le Triomphant, et en France tous les anciens d’Indochine doivent passer devant une commission d’épuration !).

Je ne sais pas ce que Pierre Boulle a pensé de tous ces événements survenus dans cette Indochine, la terre de son « aventure », puis de ses malheurs ni s’il est resté en contact avec son ami de Langlade (on sait en tout cas qu’il a rencontré à Singapour des gens qui ont connu les camps de travail japonais et qui lui ont fourni une documentation de base pour son Pont de la Rivière Kwaï). Je ne sais pas non plus quelle a été la responsabilité de Langlade dans toutes les décisions malencontreuses prises par le Gouvernement provisoire en Indochine, par exemple la désignation de Cédille et l’arrivée tardive de Leclerc. Grandjean n’est pas tendre pour lui et lui reproche encore la déformation de certaines directives envoyées par Pleven à Decoux (mais il n’en donne pas le texte). Ce qui est certain en tout cas – et ce sera là ma conclusion – c’est que la situation de l’Indochine pendant toute cette période était certainement bien plus complexe que beaucoup l’ont cru. Et, comme le dit Romé dans l’introduction à ses Mémoires, « on ne peut s’empêcher de déplorer les occasions perdues, les erreurs impardonnables commises, en toute bonne foi peut-être, mais avec quelle ignorance, par certains responsables de 1945, et de déplorer aussi les erreurs grossières, doublées, celles-là, de malveillance systématique, commises par certains de ceux qui se disaient nos alliés ».